所有語言

分享

創始人觀察錄:身份的代價

撰文:YettaS 來源:X,@YettaSing

我們行業里總有一些最常被提及的自我介紹模板:「我是這個行業最早的一批人」「我是純技術出身」「我是這個賽道的信仰者」「我是常春藤畢業」,它們看似只是背景信息,卻在不知不覺間,成為一些人價值感的錨點,甚至是身份認同的一部分。

與此同時,當你被質疑「你當初不是堅定支持 XX 嗎?現在怎麼變了」會不會感到羞愧?你敢不敢翻看自己幾年前的黑歷史發言?能不能坦然結束一段已經無效的關係,而不否定當初的判斷?你能否接受那個曾經「不夠聰明、不夠成熟」的自己?

在當今社會中,最容易失控的討論往往圍繞這幾個話題:兩性、政治與宗教。只要話題一被提起,理性對話很快就會演變為敵意與撕裂。這不是因為這些問題本身無法討論,而是因為它們高度綁定了個體的身份認同。一旦某種立場變成「我是誰」的一部分,討論就變成了一場自我防禦機制的觸發。於是,爭論變成防禦,邏輯讓位於情緒,修正變成威脅。

相比之下,比如你討論 DeepSeek 的模型算法是不是更好、Pretraining 的策略是不是更先進,這類話題雖然也能引發激烈爭論,但通常停留在「技術對錯」的層面。因為大家默認這些問題可以被驗證、被更新、被推翻,這是一場圍繞事實和邏輯的辯論。

觀點可以被證偽,也就可以被修正;而自我不能被證偽,所以就難以被觸碰。

這種心理機制,在創業語境中尤為關鍵。一位優秀的創始人,能否在市場反饋和失敗面前快速調整方向,而不把調整視為對自我價值的否定,往往是他能否穿越周期、突破瓶頸的決定性因素。我們把這種心理特質歸為 Low Ego。

強大的心理內核

我們在長期的創業者觀察中發現,那些真正優秀的創業者,往往並不是依靠某一項天賦或技能脫穎而出,而是在面對不確定性、衝突與波動時,展現出一種內在心理結構的完整性與穩定性。這種結構不是顯性的標籤或簡歷能體現的,而是貫穿在他們每一次選擇與回應中的深層秩序。

我們總結出四種格外關鍵的心理特質,構成了創始人強大而靈活的內核:

-

Low Ego — 低自我感

-

High Agency — 高自主性

-

Natural Curiosity — 強好奇心

-

Strong Execution — 高執行力

今天來着重講講 Low Ego。

我們非常欣賞的一類創始人:既有堅定的方向感,又不會被自我標籤綁架;既能堅持信念,又能靈活調整;既有高度自尊,又無執念式的自大。這聽上去是一種理想化人設,但背後其實有一個非常清晰的心理結構在支撐—— Low Ego。他們對「自己是誰」有非常清楚但非常鬆弛的把握。

捍衛觀點,而不是捍衛自我

我們要支持的創業者是能捍衛觀點、而不是捍衛自我的人。怎麼觀察?

在跟創始人溝通的過程中,我們不只是聽他講願景、看履歷,更會反覆挖掘一個核心問題,他在如何定義他自己。技術路線、行業標籤、個人背景,這些元素本身無可厚非,但一旦被創始人視為「身份」的一部分,就很容易形成認知路徑依賴,他們不再判斷對錯,只是在捍衛「我是這樣的人」這件事。 一旦信念受到挑戰,更多的是在防守「我是對的」。

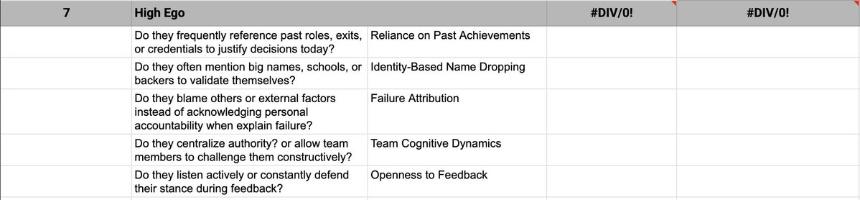

在我們的 Founder Assessment Form 中,我們會刻意觀察下面幾個維度,以辨別一個創始人是否容易陷入 ego 驅動的決策模式:

-

是否頻繁強調過往成就,尤其反覆提及早期光環

-

是否在對話中頻繁 name-drop 或訴諸標籤,比如「我們跟 XX 是朋友」

-

是否習慣性打斷,急於維護立場,而非深入理解問題的本質

-

是否傾向於事后合理化失敗,避免承認自身判斷失誤

-

團隊之間是否是單一權威主導,沒有健康的張力能互相挑戰

一旦 ego 佔據上風,創始人的認知就會失去彈性。而在 crypto 這個高度民粹、透明度極高的市場里,這種剛性尤為致命。

我們見過太多創始人,產品漂亮,融資順利,但他們始終無法真正凝聚社區,歸其根本是創始人已經為自己「設定了立場」,他無法對外打開,也不會對內讓渡。也有一些創始人,背景並不華美,產品還不完美,但社區願意給他們時間、耐心與信任,因為他們從創始人身上感受到了一種「共同體意識」,他不是在教你怎麼想,而是在邀請你一起思考。

這些差異看上去是因為溝通方式不同,實質是更深層次的創始人自我認同的不同。

當一個創始人把「我是技術出身」「我是原教旨主義者」「我是名校背景」「我在為行業做貢獻」這種標籤內化成自己的身份,他就很難真正聽進反饋、與社區共情。因為在他的潛意識里,任何對產品方向的質疑,都是在否定「他是誰」。

自我標籤源於深層恐懼

標籤,本應是對外交流的工具,用來讓他人快速識別你的位置、專業、背景或價值主張。它是一種社會化的符號系統,方便歸類、便於傳播。但對許多人而言,標籤卻逐漸異化為構建內在自我的支柱。

這背後,藏着的是深層的對「自我崩塌」的恐懼。

在過去,人的身份是結構化的、確定性的。你是誰,取決於你來自哪裡、你信仰什麼、你從事什麼職業。這些信息構成了穩固的社會秩序和自我感來源。但在今天,隨着地域、職業、價值觀的去中心化,個體必須主動去「建構自己是誰」。於是,標籤就成了最便捷的替代品,提供了一種看起來很確定的心理幻覺。

你只需要說出「我是技術極客」「我是自由主義者」「我是某某大學出身」,便能迅速獲得他人的理解、認可,甚至讚賞。這種即時的身份回饋,會像多巴胺一樣,強化人們對標籤的依賴。久而久之,標籤不只是工具,而是自我的替身。

於是,越是缺乏內在秩序和穩定結構的人,越傾向於將標籤當作心理支架。他們可能會反覆強調聽上去是經驗的陳述,比如我開頭提到的那些話術,這些話語的真正功能,並不是交流信息,而是他們構建自我感的依賴物、存在感的錨點。

他們會不斷強調自己的某種身份定位,不斷捍衛既有立場,拒絕認知修正,不是因為他們真正篤信某個觀點,而是因為一旦標籤動搖,整個「自我」的幻覺就會垮塌。他們不是在保護事實,而是在保護那個由外部評價拼貼而成的「自己」。

所以 Dovey 總說:「世界上最難溝通的人,不是沒有文化的人。是被灌輸了標準答案並且以為世界是圍繞自己在轉的人。」

思想自由,從身份抽離開始

最優秀的創始人,往往展現出極低的身份執着。這並非他們沒有自我,而是擁有一種高度整合、穩定的內在秩序感。他們的自我認同,不依賴於「名校背景」「明星投資人加持」「某種行業標籤」這類外部附着物,而是紮根於內在的能力結構:對世界的洞察力、面對不確定性的心理韌性、以及在動態環境中持續修正自身模型的能力。他們不會把立場、觀點、角色標籤當作自我價值的錨點。

相反,身份感越強,越容易讓思想被其框定。當你害怕「推翻過去的自己」,你便開始在認知上築牆設限,你會更在意他人如何評價你「有沒有一致性」,而非你今天的判斷是否正確。於是你開始為自己的舊觀點找理由,而不是為現實尋找解法。這是戰略判斷里最危險的盲區。

真正的認知進化,恰恰從承認「我不是我過去說過的話」開始。一個思想自由的個體,他們無需說「我是 X 類型但也理解 Y」,而是徹底放下「我必須是 X 類型」的心理依賴,他們可以變化而不焦慮,更新而不惶恐。

只有當你不再依賴標籤來穩定自我認知,真正對「自己是誰」有內在掌控感,你才可能鬆動執念、脫離角色、進入自由的思維空間。也許,這便是佛教所謂「無我」的起點:不是消解存在,而是讓認知和行動不再被自我所劫持。