所有語言

分享

2025「百鏡大戰」,三大產品形態之爭

2025 年,AI 眼鏡市場正式邁入「百鏡大戰」第二年。在 Ray-Ban Meta 系列憑藉時尚外觀與一系列實用功能引爆全球市場,小米、百度、阿里、傳音、字節等科技巨頭加速入局的背景下,AI 眼鏡的形態之爭也愈發激烈。

目前,各家眼鏡產品從基礎音頻交互、音頻+攝像交互到AR眼鏡,產品形態分化顯著,技術路徑與市場定位各有差異,雖談不上百家爭鳴,但已呈現出多元發展的強勁態勢。這是新興產業發展初期階段所表現出來的典型特徵,這是一個試錯與創新的活躍期,只為探索更適合「科技與人文的十字路口」。

據陀螺研究院數據显示,預計 2025 年全球 AI 眼鏡出貨量或將超過 500 萬台,市場規模超百億。如此市場環境下,本文將圍繞 AI 眼鏡的三大主流形態展開深入分析,探討技術演進、市場邏輯與未來終局。

圖源:陀螺研究院

AI音頻眼鏡:極簡主義的產品邏輯

智能音頻眼鏡可以說是 AI 眼鏡的開山產品,它率先將眼鏡這類傳統消費產品「电子化」。該類眼鏡產品主打輕量化設計,主要通過藍牙主控芯片(MCU)+麥克風+揚聲器+電池的組合,再以連接智能手機為前提,實現諸如通知播報、關鍵字喚醒、聽音樂、電話接聽等基礎功能。

在手機端接入 AI 大模型后,智能音頻眼鏡得以擴展更多自然語言交互的場景,以形成真正的 AI 音頻眼鏡。目前,AI 音頻眼鏡的核心技術差異主要在於音頻元器件的選擇與算法優化,以及手機操作系統的融合深度。它們會直接決定用戶“聽”與“說”的基礎體驗,以及與手機連接之後所產生的一系列交互應用。

有限的电子元器件與應用場景,造就了這一獨特的眼鏡品類。相比其他 AI 眼鏡形態,AI 音頻眼鏡優勢也十分明顯:於廠商而言,供應鏈技術成熟度高,鏡框設計可塑性強。這意味着廠商可以在較短時間周期快速生產、迭代產品,並且电子元器件主要內置於鏡腿,這讓產品在鏡框上有了更多的選擇,廠商可設計出更多 ID。

於用戶而言,AI 音頻眼鏡的主要優勢在於續航時間較長、佩戴舒適性好(相比普通眼鏡重量增加10-20g)、價格也相對更親民,鏡框款式選擇多樣。如果只是想要一個可以隨時接聽電話,輕量級 AI 交互需求的眼鏡,那麼 AI 音頻眼鏡無疑是理想的性價比之選。

米家音頻眼鏡2

目前,市面上比較有代表性的AI音頻眼鏡產品包括華為智能眼鏡 2 系列,米家音頻眼鏡系列(蜂巢科技)、GetD 能眼鏡、李未可 Metalens Chat 智能眼鏡等。

極簡主義是 AI 音頻眼鏡的產品優勢,不過,也是制約其拓展更多應用場景的圍城。雖然華為等廠商通過生態聯動、深度系統綁定來彌補這一短板,試圖增強產品的競爭力,但從長遠角度來看,AI音頻眼鏡很可能淪為“過渡性產品”,這是技術發展的必然趨勢,以及現有市場的選擇。

AI音頻+拍攝眼鏡:消費級爆款的代表形態

在 Ray-Ban Meta 系列銷量超 200 萬台的示範效應下,AI 音頻+拍攝眼鏡迅速崛起,成為當前市場主流,各大廠商追逐的標準產品形態。

相對 AI 音頻眼鏡,AI 音頻+拍攝眼鏡拓寬了信息採集維度,進一步豐富了人機交互方式。通過攝像元器件,一方面,用戶可以完成第一視角攝像、攝像,甚至直播,記錄生活,增強社交屬性;另一方面,攝像頭在與多模態 AI 大模型融合之後,可以實現視覺問答、物體識別、AI 繪畫等豐富功能,全面提高生活、工作效率,進一步增強 AI 眼鏡的應用場景。

攝像頭模組通常放置於 “鏡框” 邊緣,這使得鏡框內存在相應的走線。走線的存在對鏡框設計形成限制,導致大多數廠商只能在顏色方面做文章,不像 AI 音頻眼鏡那樣,在鏡框設計上能為消費者提供豐富多樣的風格選擇。當然,一個例外是,如果一個單品眼鏡達到預期量級時,為滿足更多用戶的多元化需求,廠商自然不會吝嗇重新開模,再來幾款設計。

此外,攝像頭模組、ISP 等芯片元器件的增加,也加劇了眼鏡的續航,增加了產品的重量。相對於 AI 音頻眼鏡普遍 30-40g 的重量(不含近視鏡片),AI 音頻+拍攝眼鏡通常會再加 10g 左右,重量來到至少 40-50g;續航方面,目前,已上市的 AI 音頻+拍攝眼鏡連續音頻續航時間為 3-4 小時,連續拍攝影像的續航時間為 0.5h-1H。鑒於此,不管是 Meta、雷鳥創新,還是閃極,都給出了一套持續「續航」的方案,如可多次充電的眼鏡艙,又或者是電池頸環。

AI 音頻+拍攝眼鏡無疑是比普通 AI 音頻眼鏡場景更豐富的產品,不過,於廠商而言,AI 音頻+拍照眼鏡的技術難度也跟着上了一個台階。一款眼鏡,不僅需要主控芯片、揚聲器、麥克風電池,由於攝像頭的加入,ISP 圖像處理芯片也成為了關鍵一環,它是成像的關鍵,質量直接關乎用戶的體驗與分享意願。此外,單個攝像頭模組還會涉及鏡頭、 CMOS 圖像傳感器等選擇。

所以,為保證成像效果,以及 AI 交互效率,Meta 在第二代 AI 音頻+拍攝眼鏡上(Ray-Ban Meta)直接選擇了集成 CPU、GPU、ISP、NPU、Engine for Visual Analytics、內存等諸多模塊的驍龍 AR1 平台。雖然這款芯片一開始定位用於帶显示的 AR 眼鏡,Meta 似乎有一點「大材小用」,但只要市場反饋足夠好,倒也無所謂。

不過,對於不少初創公司廠商而言,驍龍AR 1也並非最好的選擇,畢竟 4nm 工藝芯片的 BOM +高通的 License 費用可不是一筆小數目。所以,直接採用藍牙 MCU+ISP芯片的解決方案,也是一個相對不錯的「平替」。此外,也有大廠還想繼續打磨驍龍AR1,在其基礎上再增加一個藍牙主控芯片,形成雙芯片+雙系統的解決方案,以降低眼鏡在待機時的功耗。

所以,行業內現在已經延伸出了多種 AI 拍攝眼鏡的芯片解決方案。除市面上已商用落地的單 SoC 解決方案:驍龍AR1、展銳 W517 外,還有諸如:恆玄2800+研極微ISP、恆玄2800+星宸ISP、高通 AR1+恆玄 2800、MTK+恆玄 2700、物奇微 WQ7036+STM32N6 等不同芯片組合的解決方案。

一個標準的產品形態背後,可謂有數十種技術形態的組合。對於消費者而言,表面上大家看到的都是形態相似的一款款眼鏡,但這背後的技術與供應鏈選擇可謂相當繁瑣,最終得到的產品體驗也千差萬別。「抄一款 Ray-Ban Meta 出來」,也絕對沒想象中那麼容易。(推薦閱讀:《AI眼鏡 | 供應鏈易入,高分產品難求》)

AI+AR眼鏡:終極形態進行時

AI 眼鏡的終極產品形態,無疑是 AR 眼鏡,這也是 Meta 設計智能眼鏡的初衷。

目前市場已形成兩類主要 AR 眼鏡產品形態,一類是不帶攝像頭的 AI 音頻+AR 眼鏡產品,如星紀魅族 StarV Air2、影目 Go2、Even G1(不含揚聲器)等;另一類是完全體的 AI 音頻+拍攝+AR 眼鏡,如 Rokid Glasses、雷鳥X3 Pro、TECNO AI Glasses Pro、Meta Orion、Spectacles 24、INMO Air 3 等。

(一)「信息提示」眼鏡再進一步

第一類產品技術成熟度方面具有顯著優勢,特別是單綠色 Micro-LED+衍射光波導的方案,產業已經探索沉澱多年,AI 大模型的加持,可進一步提高這一類 AR 眼鏡產品的應用場景。

過往,這一類產品被統一歸類為主打「信息提示」的眼鏡產品,應用場景相對單一,但在 AI 大模型的加持下,它可以有更多的延展性。廠商可以設計諸多的 AI Agent 實現比以往 APP 形式更方便、快捷的應用場景。

星紀魅族 StarV Air2

諸如,在繼承普通 AI 音頻眼鏡一系列語音交互的基礎上,AI+AR 音頻眼鏡可以拓展出更精確的 AI 語音轉文字功能,幫助聽障人群,看見文字;AI 實時翻譯,在跨國商務洽談、國際學術交流場景中能實時打破語言壁壘;以及更準確的 AI 語音指令執行、AI 備忘錄、AI 提詞器等。

在芯片方面,該類輕量級 AR 眼鏡通常採用可穿戴芯片,如 W4100,W5100、W517 等,因為它不僅僅需要藍牙連接,還需要支撐一定的「显示」。W 系列芯片已廣泛應用於智能手錶,對於廠商而言,BOM 成本也更加可控。

(二)「頂級AI眼鏡」的技術探索

相比之下,第二類 AR 眼鏡產品從技術邏輯上來看更加複雜一些,它不僅要兼顧第一類產品的音頻及 AR 显示技術,還要確保攝像頭拍攝與 AI 技術的融合,這也是我們目前能看到 AI 眼鏡的最頂級產品形態。

不管是 Meta Orion、Rokid Glasses,還是雷鳥X3 Pro 都展示了在增加攝像頭之後,一系列複雜環境感知下,AI+AR 的巨大應用場景。攝像頭賦予了這些 AR 眼鏡實時捕捉外界圖像信息的能力,結合 AI 技術,它們能夠精準識別物體、場景以及人體動作等元素。

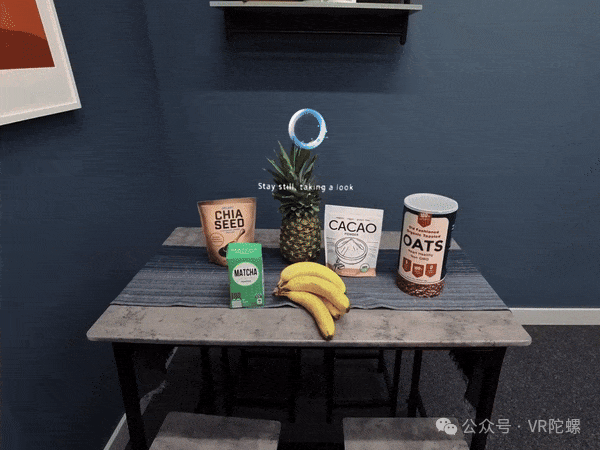

如 Meta 此前展示的個性化的 AI 助手,Meta Orion可以通過攝像頭識別桌面上的所有物體,並給出一份完整的食譜建議和熱量參考。由於佩戴式的眼鏡設計,這讓用戶還可以空出雙手,並獲得 AR 實時显示的烹飪指導。

理想很豐滿,現實很骨感。值得注意的是,在 AR 眼鏡的技術邏輯里,光學、重量、續航本就是不可能三角,現在還增加一個攝像頭,這讓本就棘手的技術平衡難題再次雪上加霜。所以,目前已發布、亮相的這些 AR 眼鏡的整體技術節奏都會更慢一些。AR 显示與攝像頭的產品定義,也讓高通驍龍 AR1 也幾乎成了標配。

AR 光學技術方面,各家廠商在 Micro-LED 光引擎(單綠、全彩)、光波導材質(樹脂、玻璃、碳化硅)、光波導工藝(納米壓印、刻蝕)的選擇上都有所差異,目前暫未形成統一的技術趨勢,「探索」是主旋律。

雷鳥X3 Pro

如 Rokid Glasses 由於採用了一拖二(1×Micro-LED+2×光波導)的光學方案,一定程度上降低了 BOM 成本,且單綠色 Micro-LED 微显示器較為成熟,在價格(2499元)與量產上具有一定優勢;雷鳥X3 Pro 採用了全彩 Micro-LED+刻蝕工藝的光波導,標準的產業技術形態下,讓其在 AR 显示上具有更加突出的色彩表現。

寫在最後

從中短期、以及用戶需求維度出發,AI 眼鏡目前並非能用“單一形態統治市場”,而是場景分層與技術漸進的共存。

-

1000 元以下的 AI 音頻眼鏡具備極致的性價比,產品簡約,雖不能做成「科技爆品」,但能成為「日用品」;

-

1000-2000 元價價位的 AI 音頻+拍照眼鏡形態憑藉“夠用且價格合適”的特性,仍將覆蓋 50% 以上用戶,滿足大眾市場的基本需求;

-

2000—5000 價位的 AR 眼鏡由於集成了更為先進的 AR 光學和交互性能,可以拓展更多應用場景,對於部分極客用戶與 To B 特定需求人群而言,留足了想象空間。

不過,從技術發展的趨勢來看,雙目全彩 AR 眼鏡依舊是 AI 眼鏡未來的迭代方向。類似於智能手機市場的發展邏輯,核心技術的不斷突破與成本的有效控制,最終會構建起一道完整的的技術壁壘與生態空間,殺手級的應用場景也會促使消費者跟上時代的潮流。

在「百鏡大戰」的推動下,AR 產業的未來進程正在加速演進。