所有語言

分享

金色百科 | 什麼是授權推送支付 (APP) 欺詐?

來源:Chainalysis;編譯:陶朱,金色財經

数字資產正在迅速改變全球金融生態系統,為支付、投資和價值交換提供新的模式。但伴隨着這種創新而來的是一系列熟悉的風險。不幸的是,長期以來針對傳統金融的相同欺詐手段(如網絡釣魚、龐氏騙局和冒充)也越來越多地困擾着 web3 和加密貨幣生態系統。

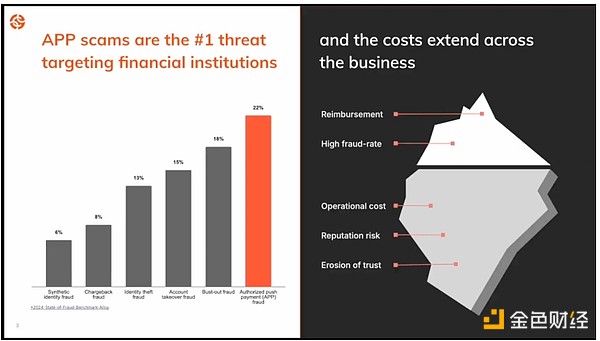

最具破壞性的欺詐類型之一是授權推送支付 (APP) 欺詐,受害者被誘騙自願將資金轉移給欺詐者。目前,APP 詐騙是針對金融機構的最大威脅,影響報銷、運營成本等。

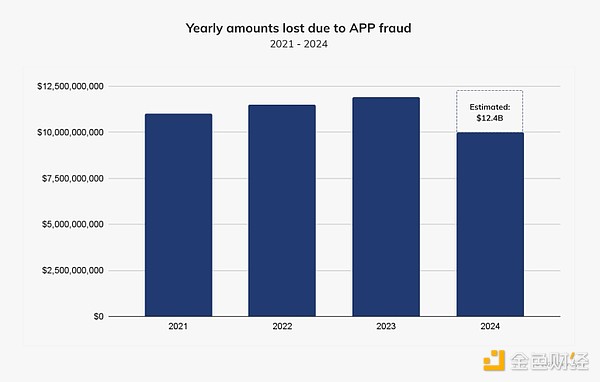

正如我們最近在 2025 年加密犯罪報告中披露的那樣,2024 年由於各種 APP 詐騙,價值近 100 億美元的加密貨幣被丟失,儘管我們估計這個数字可能接近 124 億美元,這將比 2023 年被盜的金額略有增加。

由於加密貨幣的去中心化特性,交易速度快、不可逆轉,而且通常是匿名的——為 APP 欺詐創造了理想的遊樂場。詐騙者利用這些特性冒充受信任的實體,捏造投資機會,或製造緊迫感,迫使受害者在驗證交易對手的合法性之前採取行動。隨着加密貨幣的普及,了解 APP 欺詐的運作方式是保持保護的關鍵。

下面,我們將探討以下主題及更多內容:

-

什麼是授權推送支付欺詐?

-

APP 欺詐的類型

-

為什麼 APP 欺詐者會瞄準加密用戶

-

防範加密中的 APP 欺詐

-

監管和欺詐預防

什麼是授權推送支付 (APP) 欺詐?

授權推送支付 (APP) 欺詐是指詐騙者以虛假借口操縱受害者自願匯款。這種欺詐類型不同於未經授權的欺詐(例如信用卡欺詐或賬戶接管),犯罪分子在未經受害者同意的情況下進行交易。銀行和支付服務提供商通常會向未經授權的欺詐受害者退款,但不幸的是,APP 欺詐的受害者受到的保護較少,尤其是在加密貨幣領域。

APP 欺詐的類型

詐騙者使用各種各樣的手段來操縱受害者授權加密交易。雖然有些人可能將黑客行為歸類為 APP 欺詐,但在本博客中,我們專門關注詐騙。以下是一些最常見的詐騙:

-

投資騙局:詐騙者承諾超額投資回報,誘騙受害者將加密貨幣轉移到虛假平台或項目。

-

殺豬盤:詐騙者長期對受害者進行情感培養,通常通過約會應用程序或社交媒體,然後說服他們“投資”虛假的加密貨幣機會。

-

拉地毯:詐騙者啟動一個項目,收集目標的資金,然後放棄該項目並帶着錢消失。這種騙局通常發生在去中心化金融 (DeFi) 和非同質化代幣 (NFT) 市場。

-

直播詐騙:詐騙者使用被黑客入侵的 YouTube 或社交媒體賬戶廣播虛假贈品或冒充知名行業人物,敦促觀眾發送加密貨幣以換取“獎勵”。

-

冒名頂替騙局:詐騙者冒充客戶支持、政府機構或知名人物,誘騙受害者發送加密貨幣。

-

地址投毒:攻擊者從與用戶聯繫人列表中的地址相似的錢包地址發送小額交易,希望受害者會錯誤地複製並將資金髮送到錯誤的(惡意)地址。

-

就業詐騙:詐騙者發布虛假工作廣告(通常在加密相關領域),並誘騙受害者在入職過程中發送“啟動費”或其他費用。

-

虛假空投和贈品:詐騙者誘騙受害者發送加密貨幣以換取從未兌現的承諾獎勵。

-

商業电子郵件泄露 (BEC) 詐騙:攻擊者入侵或偽造公司电子郵件,欺騙員工將加密付款轉移到欺詐賬戶。

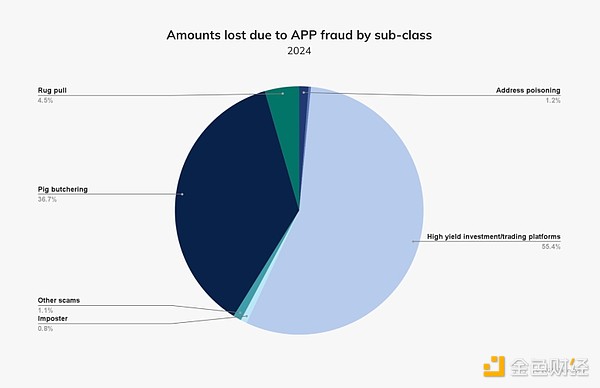

如下所示,2024 年 APP 欺詐造成的資金損失大部分是由於高收益投資/交易騙局(55.4%)。殺豬盤(36.7%)也很常見。

APP 詐騙者為何瞄準加密用戶

欺詐者專門針對加密貨幣交易,原因如下:

-

不可逆性:一旦交易在區塊鏈上發送,就無法像信用卡交易那樣被撤銷或退款。

-

感知匿名性:雖然所有交易都是公開且不可改變地記錄的,但缺乏直接的個人識別信息使詐騙者更容易隱藏在假名錢包地址後面。

-

缺乏消費者保護:傳統銀行可能會賠償欺詐受害者,但大多數加密平台不提供此類補救措施。

-

監管漏洞:不一致的全球法規允許詐騙者利用某些司法管轄區的漏洞和薄弱的執法力度。此外,詐騙者使用的許多加密平台均未受到監管或註冊,這使尋求補救的努力變得複雜。

-

易於訪問:設置加密錢包和轉移資金快速而簡單,使詐騙者能夠創建許多賬戶並以最小的摩擦轉移被盜資產。

防範加密貨幣中的 APP 欺詐

與任何價值轉移一樣,加密貨幣用戶應始終驗證其交易對手——尤其是當付款請求通過社交媒體、电子郵件或消息應用程序發出時。同樣重要的是,要對任何承諾保證回報或使用緊迫感向潛在受害者施壓的人保持高度懷疑,這是欺詐的兩個常見危險信號。此外,用戶應使用具有多重簽名或附加授權步驟的錢包,並避免連接到未知網站或批准不尋常的交易。一般來說,適當的懷疑和驗證水平有助於防止代價高昂的錯誤。

交易所和加密貨幣公司可以部署欺詐檢測工具來實時監控可疑行為,識別有風險的錢包活動,並發現與已知騙局相關的模式。

監管和欺詐預防

世界各國政府正在採取一系列措施應對 APP 欺詐的威脅,旨在預防和阻止欺詐行為,從公眾教育活動到加強信息共享。在許多國家,人們也越來越重視受監管公司的欺詐預防責任,如果這些責任沒有得到履行,企業就要承擔受害者的損失。例如,在 2024 年底,英國成為首批確定如何向 APP 欺詐和詐騙受害者提供賠償的國家之一,要求在滿足某些條件的情況下,通過傳統支付渠道 (FPS 和 CHAP) 發送和接收付款的金融機構 (FI) 向受害者提供強制性賠償。

從那時起,我們還看到其他國家,例如澳大利亞在 2025 年初推出了應對各種類型 APP 欺詐的框架,要求金融機構、数字平台和電信提供商預防、發現、阻止和報告詐騙,否則將因未能保護客戶而面臨嚴厲處罰。這些努力表明,圍繞誰來承擔 APP 欺詐的責任和成本的思考正在發生變化。未來,此類框架可能還會包括加密資產,因為它們在支付中的使用不斷增長,而法定貨幣進入加密貨幣的渠道已經在這些規則下運作。

與此同時,公私合作夥伴關係繼續在打擊 APP 欺詐方面發揮關鍵作用。監管機構現在正與區塊鏈分析提供商更緊密地合作,以更好地了解鏈上活動並儘早發現欺詐行為。幸運的是,對於私營公司和公共機構來說,不再存在技術差距。