所有語言

分享

中國獨角獸企業已達369家,六成以上與AI、芯片等硬科技賽道有關

文章來源:鈦媒體

作者|林志佳

編輯|胡潤峰

在中美複雜大環境下,中國希望科技企業的“估值”能迅速增長。

鈦媒體App獲悉,4月28日舉行的2024中關村論壇“全球獨角獸企業大會”上發布全新《中國獨角獸企業發展報告(2024年)》。

報告显示,截至2024年3月,中國共有獨角獸企業369家,近一年多來新晉成為獨角獸的企業達67家,企業總估值約為14044.5億美元,接近截至今年一季度末創業板上市企業的總市值(10.47萬億元),且相當於科創板上市企業總市值(5.56萬億元)的1.8倍。

其中,本次入榜的 AI、量子科技、智能製造等“硬科技”賽道獨角獸企業共計231家,占獨角獸總數的6成以上(62.6%),僅 AI 領域就有52家獨角獸企業,當中有13家為新晉企業。

此外,地域方面,獨角獸企業覆蓋了全國47個城市,“北上深廣杭”集聚超六成,北京以114家的數量位居全國首位、全球第三,北京獨角獸企業總估值5227.7億美元,

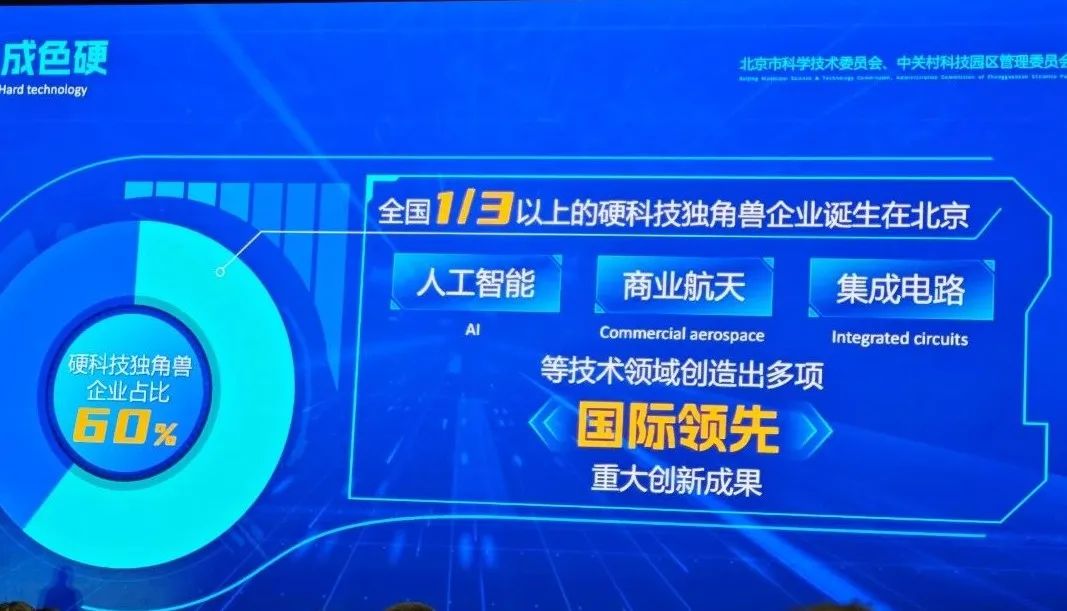

北京市科委、中關村管委會副主任張宇蕾介紹,北京獨角獸企業總體呈現數量多、成色硬、賽道新、國際化水平高等特點。北京獨角獸企業中60%為硬科技企業,全國三分之一硬科技獨角獸誕生於北京。

張宇蕾表示,下一步,北京將圍繞“新質生產力”目標,着力做好變革戰略思路、推動企業加快成長、強化‘獨角獸’試點創新主體地位、強化對獨角獸企業融資服務等5個“強化”,积極構建支持“獨角獸”企業成長的長效生態。

早前與鈦媒體App交流時,中科創星創始合伙人米磊表示,未來科技投資的核心還是做“風險投資”,而科技創新“生態”需更多資本支持。未來中國應該建立“科技創新的基礎設施”,讓企業“能力”變得更強。中國投資最核心就是要有“耐心”,要持續支持硬科技,資本就要用“長周期”來換取“大回報”。

北京獨角獸企業114家,數量和估值均居全國第一

所謂“獨角獸”企業,一般是指估值10億美元或以上、未上市的初創企業,由風險投資家Aileen Lee於2013年創造,隨後成為全球企業發展的重要規模指標之一。

研究機構CB Insights數據显示,目前全球有1229家獨角獸公司,覆蓋53個國家和地區,這些企業的總價值高達3.8萬億美元。

如今這份報告當中的“獨角獸”指標,還包括成立不超過10年的企業,此類企業通常具有顛覆性的商業模式或前沿的技術或產品,能夠在市場中保持快速增長,很有可能成為行業巨頭。

報告显示,當前,中國共有獨角獸企業369家,近一年多來新增獨角獸企業67家。企業總估值約為1.4萬億美元,接近創業板上市企業總市值,相當於科創板上市企業總市值的1.8倍。

同時,這些獨角獸企業數量超過全球獨角獸企業數量的四分之一,僅次於美國。企業平均估值為38.1億美元,估值超過百億美元的超級獨角獸企業19家,新晉獨角獸企業平均估值為21.4億美元。

值得一提的是,超級獨角獸企業以5.1%的數量貢獻近五成估值。

從具體估值分布區間來看,估值在10億美元(含)至20億美元之間的獨角獸企業數量最多,共207家,數量佔比為56.1%,估值總額約2720.5億美元,估值佔比 19.4%;估值超過100億美元(含)的超級獨角獸企業共19家,以5.1%的數量佔比貢獻了45%的估值佔比,總額約6315.8億美元。

這份報告是由中關村獨角獸企業發展聯盟聯合畢馬威企業諮詢(中國)有限公司、長城戰略諮詢、北京方迪經濟發展研究院、清華大學中國科技政策研究中心共同發布,同時,在大會現場發布了中國獨角獸企業投資機構30強(2024)。

從硬科技角度看,報告显示,本次入榜的“硬科技”獨角獸企業共231家,占獨角獸企業總數62.6%,新晉獨角獸中86.6%為“硬科技”獨角獸。大模型、量子科技、空天科技、合成生物、類腦智能、綠色低碳等領域前沿新興賽道獨角獸企業呈現爆髮式增長。

由於前沿新興賽道技術門檻的不斷提高,以中國科學院、清華大學為代表的多家高校院所的“專家型”創業在硬核科技獨角獸企業的源頭孵化中發揮了重要作用。中國科學院在航空航天、量子科技、人工智能等領域轉化孵化出11家獨角獸企業;清華大學則在人工智能、新材料、智能製造、醫藥健康等領域投資孵化了5家獨角獸企業。

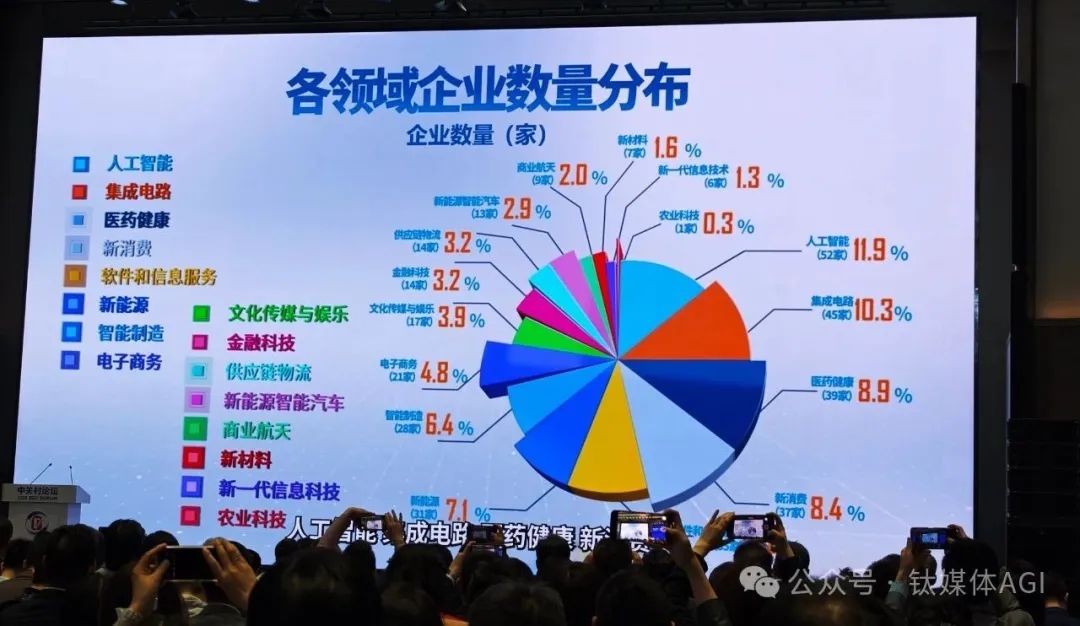

從整體分佈領域來看,369家獨角獸企業分佈於16個領域,人工智能和集成電路領域數量領先。從數量來看,人工智能、集成電路、醫藥健康、新消費、軟件和信息服務5個領域的企業數量分列前五,分別為52家、45家、39家、37家、35家,合計佔比56.4%。從估值來看,人工智能、金融科技、电子商務領域獨角獸企業的平均估值分列前三,分別為67.6 億美元、65.7億美元、61.9億美元。

67家新晉獨角獸企業分佈於12個領域,硬科技屬性強。其中,新能源、人工智能、集成電路領域企業數量分別為13家、13家、11家;智能製造企業9家;醫藥健康企業5家,其他領域企業數量在3家及以下。

此外,報告显示,估值前100的獨角獸企業中,78%的企業業務都與数字經濟有強相關性,数字經濟領域中初創期獨角獸企業佔比在五成以上,涵蓋工業互聯網、大數據、AI醫療、企業服務等B端服務領域。

此外,從地域角度看,擁有超110家獨角獸企業的北京,已成為全球獨角獸企業的重要孕育地和集聚地。

報告显示,北京共有114家獨角獸企業,其中新晉25家,企業總估值為5227.7億美元,平均估值達45.9億美元。數量和估值均位列全國第一。

同時北京也累計培育出小米、京東、美團等一批上市獨角獸企業,共計超過40家,總市值達3萬億元。如今,全國1/3以上的新晉獨角獸都誕生於北京。

北京獨角獸企業行業分佈廣泛,在15個領域均有布局,在12個領域均位列全國城市首位,人工智能、軟件和信息服務、新消費三個領域的獨角獸企業均在15家以上,且佔全國該行業比重均在五成左右。

值得一提的是,北京前沿科技領域獨角獸表現突出。其中全國5家通用 AI 大模型獨角獸企業中,北京佔4家,新晉智譜華章(智譜AI)、月之暗面、百川智能、零一萬物這四家獨角獸。

此外,北京商業航天獨角獸領跑全國,全國9家商業航天獨角獸企業中北京佔5家,包括銀河航天、藍箭航天等。

實際上,北京針對“獨角獸”企業公布了多份支持政策。

2023年9月,北京市科學技術委員會、中關村科技園區管理委員會等11部門印發《關於進一步培育和服務獨角獸企業的若干措施》的通知,針對獨角獸企業在人才、市場、創新等方面的迫切訴求,推出了一套主動發現、系統培育、精準施策、規範發展的支持舉措。

據英國《自然》指數科研城市報告显示,北京已連續7年位列全球榜首,2023年全球科學家名單显示,北京高位科學家數量達471人次,在全球創新城市中位居第一。

張宇蕾表示,北京構建了面向獨角獸企業的“4+X”服務體系,即專班機制、專項政策、專職管家和專業資本等四大“專”享服務以及北京獨特、多元的創新生態和創業文化,未來還將持續強化對獨角獸企業的培育力度。

“我們誠摯邀請全球的獨角獸到北京投資發展,我們將提供優越的營商環境和創新資源要素的任務,北京將攜手共建‘獨角獸之城’。”張宇蕾在演講結尾中表示。

七成來自國外資本,企業“國際化”將成發展新趨勢

報告指出,中國獨角獸企業中,有七成以上獲得過具有國際背景的基金投資,近半數企業核心團隊擁有海外背景。

這意味着,雖然人民幣基金開始嶄露頭角,但中國企業依然需要海外資本的支持,而且也希望實現“全球化”發展。

就在4月26日中關村論壇“硬科技投資與發展論壇”上,中關村國際控股有限公司宣布將和綠石資本、倫敦牛津集團簽署合作框架協議,三方將共同開展投資服務合作,吸引總規模10億美元的科技創新基金,投資於大中華地區科技企業,同時推進迪拜、利雅得和倫敦三個科技加速器的建設,幫助中國科技企業拓展中東及北非市場。

會後,中關村國際控股有限公司總經理盧江對鈦媒體App表示,該基金主要定位於投資成熟期發展、有出海需求等類型的高成長型科技企業。此次合作將為中關村建設世界領先科技園區引入資本活水,為高水平服務中關村對外開放、高質量推進北京“兩區”建設提供助力。

“未來基金的實際規模將根據項目和融資情況所有調整。隨着中國經濟實力的不斷髮展壯大,越來越多的中國企業具備‘走出去’的實力和能力,‘走出去’需求不斷增多,也為中關村國際這樣的致力於為全球企業提供跨境創新服務的機構帶來更多機遇。”盧江表示,此基金將重點關注生物醫藥、信息技術、高端製造等領域,同時,中關村國際還會积極服務科技企業境外上市融資需求,助力企業國際化發展。

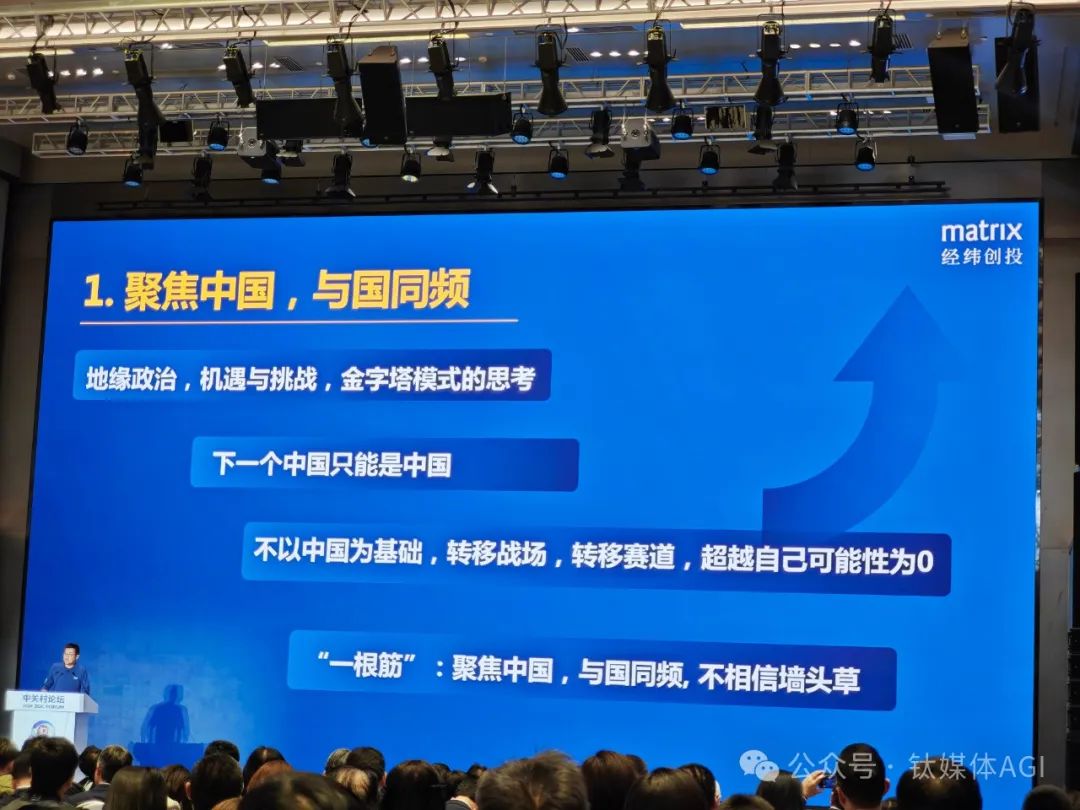

4月28日,經緯創投創始管理合伙人張穎表示,創業者需要穩定且巨大的市場機會,如果考慮安全角度來說,沒有哪些國家能比中國優秀很多,因此,下一个中國只能是“中國”。

然而,當前VC募資、退出都面臨巨大挑戰,大概每年有0.3%的下滑。張穎坦言,大家不應該盲目去投資。如果不以中國為基礎,選擇轉移戰場,不管哪個賽道,都無法達到中國市場這一高度,其他市場可能性為0。

張穎還談及月之暗面創始人楊植麟套現事件。

他直言,這不是一件非常過分的事情,憑什麼投資人可以過得非常安逸,沒有非常大風險的生活,而要把創始人背到每天都在“懸崖邊奔跑”,一定做到規模並上市,他才能對自己的財富有所交代。這個是不符合邏輯、不符合人性的。

張穎強調,投資人應該有更多的耐心、更多的寬容和換位思維。“投資人群體都是萬里長征,任何你要達到的一個目標,其實都要投入更長的時間,更長的投入。所以在這個情況下,如果我們沒有在工作之外的真正熱愛和堅持,我覺得都很難堅持。”

面壁智能創始人、CEO李大海在會上表示,AI 大模型產業迎來場景應用階段,當然,中國和美國最好的 AI 技術相比有一定差距,尤其在數據層面,希望政府能給予更多的支持。“我們在思考,怎麼把全球能夠獲得的所有的優質數據用好,把他們塞到一個足夠小規模的模型裏面,並取得很好的智能,這是特別重要的一個方向。”

梅花創投創始合伙人吳世春表示,非常看好 AI 應用、新能源產業鏈和商業航天賽道發展。在他看來,投資的靈魂是“退出”,因此他希望中國未來能夠建立有效的資本退出機制,讓企業通過海外IPO實現退出。