所有語言

分享

AI獨角獸融資太快,投資人開始反思

文章來源:智能湧現

文|陳斯達

編輯|鄧詠儀

前不久火爆全網的“世界首位AI程序員”Devin,既要“碼農”的飯碗,又要投資人的錢。

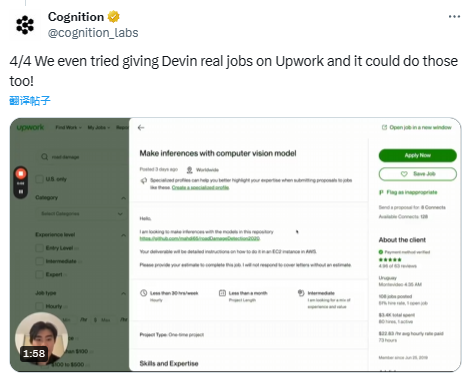

據華爾街日報,3月31日消息,開發“AI程序員”Devin的初創公司Cognition Labs正與投資者洽談,目標以最高20億美元的估值募集資金。包括Founders Fund在內的Cognition Labs現有股東,正在洽談最新一輪融資。

融資速度可謂驚人,3月宣布完成A輪融資時,Cognition的估值僅為3.5億美元。當時,Cognition得到硅谷傳奇創業家Peter Thiel的創投公司Founders Fund、全美最大外送平台Doordash創始人Tony Xu、X前高層Elad Gil等科技界領袖的支持,累計收到2100萬美元的融資。官網最上方的藍條里,Cognition也在高調展示傲人的A輪成績。

要是順利完成這筆融資,這家年輕公司的估值將蹭蹭上漲,相較上一輪融資翻了6倍。要知道,Cognition的產品都還沒有顯著創收,去年開始研發的產品,目前僅僅支持邀請使用。

網紅AI程序員Devin引發硅谷追捧

Devin問世,技驚四座。

Devin可以說是最近AI圈內的“網紅”。3月12日的公告里,Cognition曾自豪地介紹這位“卷王”:時刻為各位碼農服務,這邊幹完后,查收結果就成。

“Devin可以規劃、執行需要數千個決策的複雜工程任務,在每一個步驟里回憶相關上下文,不斷學習,糾正錯誤。”

一句指令,就能讓Devin端到端跑出整個開發項目。

官方當時發布的幾個演示視頻,展示了多才多藝、自食其力的Devin:學習新技術,構建和部署端到端的應用程序,自己查找修改bug,訓練和微調自己的AI模型……支付公司Stripe聯合創始人Patrick Collison直呼,Devin可不只是“表演節目”,它干起活來可是真干啊。

△圖源:X

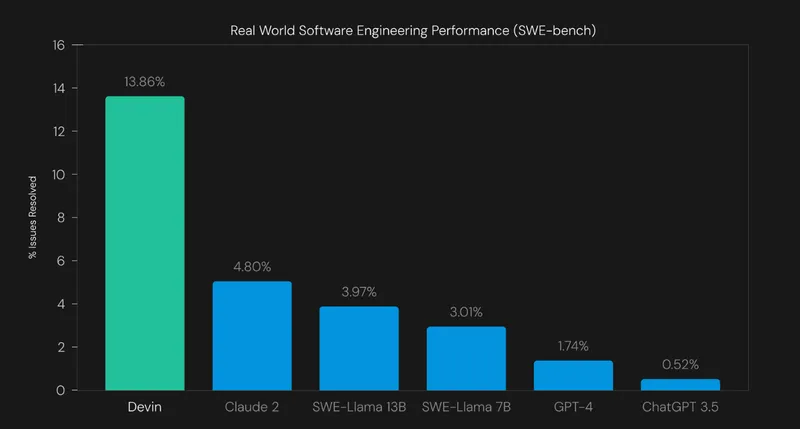

在權威的SWE-bench評測中,Devin成功解決了13.86%的問題,力壓Claude 2、Llama、GPT-4。在此之前,最好的Claude 2才只能解決4.80%的問題,不到Devin的一半。

有程序員覺得很難受,以後怕是不能養家糊口了。

Paradigm和Coinbase聯合創始人Fred Ehrsam說,第一次見到AI承擔複雜任務,能做到分解步驟、獨立完成,最終能還給你展示過程,“已經是能搶人類飯碗的程度”。

Devin甚至被放在自由職業平台Upwork上接單,並順利完成任務。

放眼望去,Cognition AI的團隊人均學霸。官網曬起來落落大方:

成員在國際奧林匹克編程競賽(IOI)中共獲得過10枚金牌,包括從事最前沿應用人工智能工作的領導者和建設者,曾效力於 Cursor、Scale AI、Lunchclub、Modal、Google DeepMind、Waymo 和 Nuro 等公司。

首席執行官Scott Wu認為,把AI教成程序員實際上是非常深奧的算法問題,但解題的過程“幾乎就像是多年來一直在腦海中玩的遊戲,現在總算能把它做成一個人工智能系統”。

雖然技術細節仍未披露,但他暗示,Devin推理能力出色,需要歸功於大語言模型和強化學習技術的組合。

Devin成了模範碼農,卻在美國貼吧Reddit挨罵。“Fxxk you Devin”的帖子下方,程序員們在此聚集——急了,也怒了。

最高贊認為,”實在沒眼看了,這些人冒的風險完全沒必要,燒錢還不眨眼。”

有老哥大膽預言,“這東西以後肯定很垃圾,大家心裏都明白,都不敢承認是吧!”“真承認的話就被噴哈哈哈。”

“貼吧”老哥的苛責,在理嗎?

AI初創陷成本泥潭

生成式AI引發的投資熱潮一直持續,行情已經高漲到讓人驚嘆。

去年12月,法國明星AI大模型公司Mistral AI,估值達20億美元,比夏天時的一輪融資增長了約七倍。最近幾周的一輪融資中,成立兩年的AI搜索初創公司Perplexity,又獲得10億美元估值。

但天價融資背後,側面刻畫出AI初創公司當下的成本泥潭。

投資人最近開始反思:給AI初創公司送那麼多錢,確實有點賭的成分在裡頭——但拋開我的問題不談,你們到底行不行啊?

拋開OpenAI等通用大模型公司,對AI初創公司來說,先是研發這道難關。要麼自建基礎模型,要麼在現有模型基礎上開發——無論是訓練成本,還是調用成本,都是難啃的硬骨頭。

紅杉資本在近日組織的AI Ascent 2024上分享,去年,各家AI公司在英偉達GPU上大手一揮,已經花去500億美元,但由此產生的收入才有30億美元。要是走到模型推理應用階段,算力需求的“胃口”比訓練階段還要誇張。更別說,芯片作為搶手貨,一般的AI初創企業不一定排得上號,還得另再花高價,租用AI芯片和雲計算服務。

投資人在這之前或許還能扶着走,但到後來發現,AI初創公司自己造血也有些舉步維艱。

比如主打AI個性化新聞推薦的Artifact,出道即巔峰,但用戶增長不給力,於今年1月關停,現在已經被雅虎收購。據TechCrunch,Artifact難以在美國以外地區的取得用戶增長。應用推出後下載量急劇下降,說明並未贏得更多主流受眾。

但更多時候,則是留不住客戶。紅杉同樣提到,OpenAI等AI公司的運營流量,與其他互聯網應用差距明顯。日活躍用戶與月活躍用戶的比率、首月用戶留存等指標都還有不少提升空間。

AI公司提供的服務,尚未成為用戶的日常使用產品。相反,用戶過快增長,反而可能會拖垮公司。

如今,遇到AI初創公司里的“伸手黨”,資本已經更加謹慎——要看到你的長期價值主張,要給我持續的商業模式。據Crunchbase今年年初報道,知名基金公司General Catalyst的Niko Bonatsos表示,一些AI初創企業的估值肯定有水分,他們的投資者可能開始後悔了。

“退熱”在去年已現端倪。研究機構CB Insights發布《2023年人工智能(AI)行業現狀報告》,2023年,全球AI初創公司融資總額已經比2022年下降10%,融資交易量創下了自2017年以來行業新低。

那些AI初創企業“尖子生”背後,都有家底厚實的科技巨頭“金主”撐腰,尚且能讓這些公司再發展發展。比如OpenAI背後的微軟,2019年注資10億美元,2023年跟進超100億美元,近來雙方還傳出,將打造千億美元的AI超算計劃。上月底,亞馬遜還向AI初創公司Anthropic追投27.5億美元,完成去年承諾的投資協議。

但如今的趨勢是,蛋糕分配的馬太效應趨勢越來越明顯。對未來的AI初創而言,像Cognition這樣的融資奇迹,還能再來幾次呢?