所有語言

分享

AI社交,不是大廠的「回春丹」

文章來源:硅基研究室

作者:山核桃

每隔一段時間,關於「新社交大戰」的話題就會在中文互聯網的語境中再度湧現,不是關於「字節放不下社交」,就是創業者們所顯露出的「成為下一個抖音、微信」的野心。

新技術、新需求與新產品形態總會書寫新一輪的社交競爭格局,這一次嘗試改變的是來自AI。

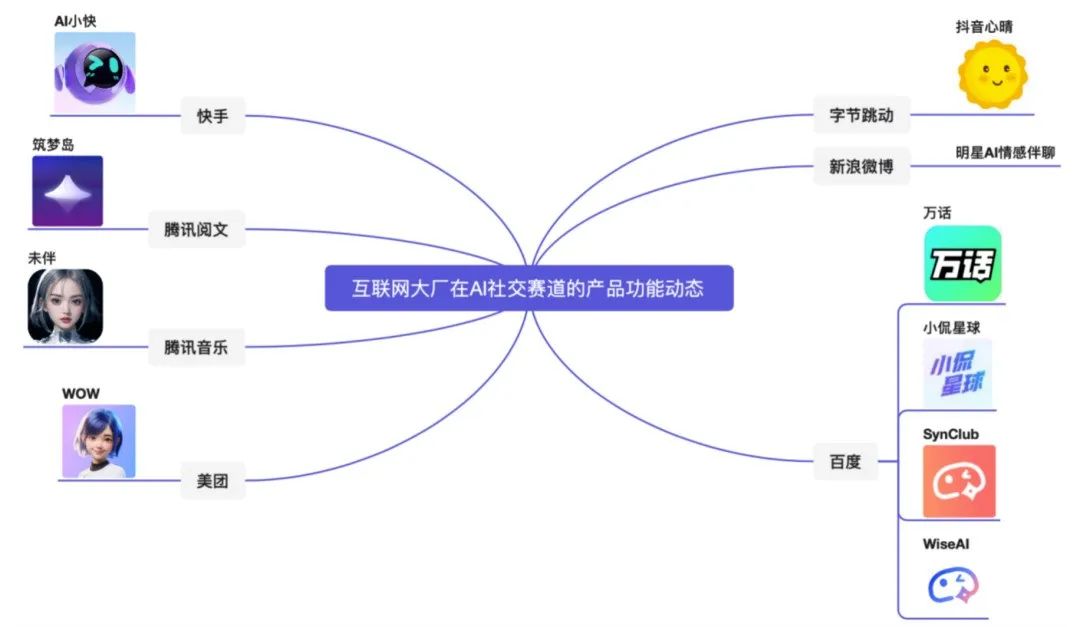

據「硅基研究室」統計,無論是字節、百度、美團、快手、騰訊等頭部大廠,抑或是小紅書、摯文集團(陌陌、探探的母公司)等垂直平台或中廠,都基於AI對原有社交場景進行改造,或推出原生AI社交應用。

圖源:Tech星球

據機構Mordor Intelligence的報告,預計到2028年,社交媒體市場中的AI應用規模將從2023年的16.4億美元增長至56.6億美元,增長超3倍。

但社交賽道早已經歷過幾輪混戰,無論此前靠着LBS(Location Based Service)崛起的微信和陌陌,在熟人社交和陌生人社交兩塊山頭各自「佔山為王」,還是2017年掀起的短視頻浪潮,抑或是2019年「雷聲大、雨點小」的「多閃、馬桶MT、子彈短信」對戰微信......在社交賽道上,「成王敗寇」的故事一直在上演。

在大廠們的密集推動下,以AI大模型為代表的技術真的能顛覆社交這門陳舊的「人性生意」嗎?所謂的「AI社交」又究竟是不是一個偽需求?

1、AI社交的明牌生意

社交是一門人性生意,經由過往移動互聯網玩家們的塑造,按照關係鏈的強弱,可以分為熟人社交和陌生人社交,前者以微信、抖音為代表,後者則以陌陌為首。按照媒介形式劃分,又可以歸類於以圖文為主,以短視頻為主等等。

不過,所有的劃分其實都可以被打碎。因為在「社交大戰」的十餘年演進中,「沒有永遠的朋友,也沒有永遠的敵人」,玩家們都在各自擅長的領域上,互探邊界。

具體到AI社交上,所反映出的情況也是類似的。所謂的AI陪伴、AI bot、AI Agent等形式,行業玩家並未固守在一個形式中,都是功能疊加的「縫合」,因此很難說定義誰是「真正的AI社交產品」。

難以歸類與難以定義的背後,反映出的其實是一個趨勢,當下的AI社交其實是一場「明牌戰」。在社交行業浸潤多年的趣丸集團副總裁兼首席戰略官莊明浩在近期一檔播客里也表達了類似的觀點:“對很多創業者可能是暗牌,但對大廠們來說都是明牌。”

如在AI bot+AI Agent疊加的AI陪伴賽道,「抖音心晴」定位為情緒關懷機器人,百度也在上線了AI對話獨立APP「萬話」,實現真人與AI虛擬人的交互,騰訊系的「未伴」APP和閱文旗下的「築夢島」都是類似的邏輯。

「硅基研究室」在近期觀察到,小紅書也上線了一款名為「寵物小夥伴」的AI陪伴類功能,除了可以選擇寵物,與之對話外,還提供基於LBS的挖寶功能,主打治癒風。

小紅書近期上線的「寵物小夥伴」,主打治癒風 圖源:小紅書截圖

“事實上在2021年左右,大家已經在探索AI社交了,但都還在摸索,大部分的賽道參与者主要想做一些更有趣的應用。”一位頭部大廠產品經理向「硅基研究室」分析。據他觀察,從業務邏輯來看,目前的AI社交類應用可以分為兩類。

一類是基於已有的社交場景,通過AI工具優化某一個節點的體驗,例如提升對話質量,Dating軟件的匹配效率、元宇宙社交的Avatar創建等等。另一類則是基於新場景AI原生應用,比如Character.Ai所代表的AI角色扮演類的平台,百度在海外上線的AI社交產品「SynClub」,還有國內的大模型獨角獸MiniMax所推出的Talkie和星野等。

而如果從社交關係鏈去理解,AI社交也並不複雜,行業玩家都在做的事,就是用新技術解決過去社交產品的老問題——用AI更高效、快速地建立關係。如在供給端,利用AIGC生成內容,提升分發的精準,深化關係。“AI可以貫穿全局,也可以僅僅作為中介,本質上就是讓關係更容易建立。”上述產品經理表示。

2、AI社交大戰,一場必然的戰爭

從上述玩家的實踐中不難看出,打明牌的AI社交至少還未脫離原有社交產品的玩法,所謂的「AI社交大戰」更像是又一次被炒作起來的老話題。

首先,當下的AI社交產品,無論從理念還是功能來看,同質化太嚴重了,彷彿在重複當年LBS時代的社交大戰,做各類功能的疊加。其次,商業模式上並有逃開原有的會員、廣告、直播打賞等商業模式。最後,從用戶留存來看,由於替代品太多,爆款看似一時出圈,但長期運營留存壓力很大。

上述問題,玩家們也不會不知道。儘管反覆陷入「拿着鎚子找釘子」的爭議,重複造輪子,但行業玩家集體奔赴AI社交,並非偶然,而是一場必然的戰役,背後的原因既與社交這門生意的吸引力有關,也與當下AI技術帶來的可能性有關。

如庄明浩所言:”(社交)因為永遠有機會,才會永遠有人去嘗試”。

AI與社交結合,所帶來的改變有三重。

首先,AI技術可以拓寬原有社交玩家的邊界,實現拓品類、拓場景。過往的社交細分賽道中,無論是約會+社交、直播+社交,遊戲+社交,語音+社交,還是內容社區+社交,大多細分賽道中已是巨頭林立,想要拓寬邊界並不容易。

但AI帶來了順理成章的改變。以語音和虛擬社交為例,過往在一些社交類產品中存在水土不服的現象,例如在一款強調陌生人社交的產品中,在初期以真實語音或真人形象社交對部分用戶來說存在門檻。但通過AI技術,通過定製語音、虛擬人形象等方式,實則降低了門檻。

其次,AI所帶來的改變在於提質增效,提高社交的效率與質量,優化體驗。一方面AI可以通過機器學習和數據分析技術,根據用戶的興趣、行為和偏好推薦更加個性化的內容和交友對象,匹配的精準度更高了。另一方面,通過智能對話和情感識別技術,能夠減少溝通壁壘與誤解。本質上,都是讓社交產品從難用邁向好用。

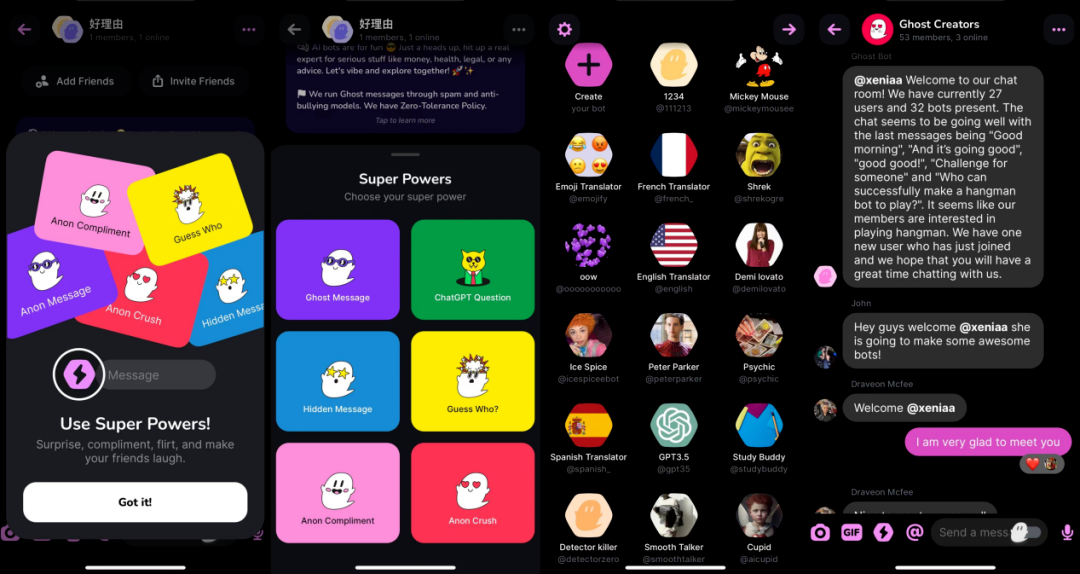

比如,在目前的一些海內外AI社交產品中,已經可以實現「真人用戶+AI Bot」共同組建群聊,增加互動。還有在一些約會軟件中,用戶可以先創建自己的AI Avatar,對方可以先與AI Avatar進行互動,再決定是否添加好友,比如海外社交應用Snack。據外媒報道Snack官方曾表示“隨着訓練程度的增加,AI Avatar將有可能幫助用戶篩選和識別可能感興趣的用戶,並將合適的用戶推送給用戶”。

當然更關鍵的,從更現實的業務邏輯來看,押注AI社交對大廠們而言,是一筆算的過來的賬,至少能給原有的社交場景帶來增量。無論是在商業模式的補充,用戶活躍度的提升,抑或是內部賽馬的嘗試,都是一個很好的切入口。

3、AI社交的確定性與不確定性

從當下AI社交的行業格局來看,玩家們都還在探索,贏家也未定。不過我們依舊可以從一些實際案例和歷史經驗中,總結提煉出一些確定性的共識。

首先,自建大模型的比沒有大模型的更有優勢。

目前在AI社交領域突出的兩家公司,一家是海外獨角獸Character. AI,另一家是國內獨角獸MiniMax,兩者都創建了類似的AI社交應用,且都有自己的基礎通用大模型,更容易形成「模型-數據-用戶」的飛輪,達成應用一體化。

其次,有邊界的比沒邊界的更有優勢。

社交行業發展至今,儘管人人都想要成為「下一個微信、下一個抖音」,但與巨頭抗爭的難度也大大提升,無論是關係鏈的積累、用戶口碑和存量用戶的沉澱都需要時間的先發優勢和運營能力,因此在細分市場里尋找更細分的人群,在邊界內深耕也不失為一個好選擇。比如針對更垂直的心理諮詢、老人陪伴等更細分的領域與人群。

當然,上述共識也只是可能的共識。畢竟,AI社交歸根結底是一門沒有標準答案的競爭,因為人性總是難以猜測。