所有語言

分享

周鴻禕、傅盛決裂16年後首度同台:過去都不算事,要往前看,AI大模型機會還很多

原文來源:鈦媒體

作者|林志佳

無論是“兩個失意男人的捆綁炒作”,還是“一拍即合、雙向奔赴、一起營銷”,這場對談已經成為2024年中國互聯網行業的一個重要事件。

圖左是傅盛,圖右是周鴻禕(圖片來源:獵豹移動)

相逢大模型,一笑泯恩仇。

1月21日下午,360集團(601360.SH)創始人周鴻禕,和獵豹移動(NYSE: CMCM)董事長兼CEO、獵戶星空董事長傅盛,在後者的開年AI大課上進行了一場1個小時的對談。

這是他們兩人決裂16年之後,首次公開同台。一場“世紀大和解”真實發生了。

周鴻禕一上台,就一如既往開啟了“直率”模式。他表示,陳芝麻爛穀子的事再提就沒有意義了,很多事過去了就不是事,要往前看。活在過去就是刻舟求劍、守株待兔,沒有意義。

“傅盛作為年輕人的時候,火氣比較旺,犯了一些錯誤。但現在不一樣,現在的傅盛,我覺得有了很大改變。今年45歲的傅盛已經比17歲、34歲時候有很大的進步。”周鴻禕表示,人的認識其實在不斷提升,“我自己也有很大變化,年紀大了激素水平在下降,看人柔和了很多,然後很多事也通透了,多反思自己。”

此時距離雙方決裂已過去16年。早年,傅盛從奇虎360出走,與亦師亦友的周鴻禕也走向對立,雙方經歷了訴訟、口水戰等一系列的愛恨情仇。然而如今,兩人“冰釋前嫌”,和解背後也是時過境遷,兩人狀況均不同往日。

傅盛創立的獵豹移動不斷轉型,如今入局大模型這一風口賽道,並通過6億多收購、增資將獵戶星空併購到獵豹移動當中;而現年54歲的周鴻禕,經歷了早年的無數戰鬥以及互聯網時代的“風風雨雨”,如今已收斂了鋒芒、變得更加溫和,他已經與傅盛進入了同一個大模型賽道。

周鴻禕在對話中坦言,本來起因是由於他和傅盛都入局 AI 大模型領域,因此傅盛邀請了周,希望圍繞大模型行業談談觀點,“我覺得傅盛在 AI 上還是有一些心得的”。他笑稱,這次不是來砸場子的,主要是碰撞,以及吸粉。“碰撞才有靈感,碰撞才有火花,火花才能刺激大家的靈感。”

傅盛也回應稱,“挺好的,我學習一下。”

兩位 AI 時代的中年網紅企業家聚在一起“泯恩仇”。正如傅盛所言,“男人之間,就沒有一個大模型解決不了的事兒”。

無論是“兩個失意男人的捆綁炒作”,還是“一拍即合、雙向奔赴、一起營銷”,這場對談已經成為2024年中國互聯網行業的一個重要事件。

傅盛和朱嘯虎互懟,周鴻禕站隊傅盛

首先用200多字,我們回顧一下傅盛和周鴻禕之間16年的“情與仇”。

2005年,傅盛在360公司任職,將360安全衛士培養成公司核心產品,成為周鴻禕器重的大將。然而,由於在公司決策中堅持個人意見,在公司的重要決策上,傅盛對周鴻禕進行了干預,兩人關係出現裂縫。2008年,兩人決裂,傅盛簽署了18個月的競業協議並離開360公司。

2010年11月,在雷軍的撮合下,金山安全與可牛合併成立金山網絡,后更名獵豹移動,傅盛擔任CEO,成為360公司的直接競爭對手。周鴻禕曾稱,傅盛為“叛徒”,雙方爆發口水戰和訴訟。2011年,周鴻禕團隊在香港高院起訴傅盛,指控他利用360機密資料開發“可牛免費殺毒”軟件,同時違反保密責任並挖走360工程師。傅盛回應稱這“純屬蓄意抹黑”並否認盜取360技術。

所以當今年1月中旬,傅盛宣布將與周鴻禕進行一場同框對話的消息傳出后,輿論嘩然,很難想象,曾經惡言相向、互相掐架的二人,如今竟“冰釋前嫌”、握手言和。

有前獵豹員工對外表示,傅盛和老周關係早已“破冰”,但如此高調的同台聊天,這麼多年確實還是頭一次。

事實上,傅盛和周鴻禕能夠“破冰”的重要原因之一是——二人都再次加入了AI大模型浪潮。

2023年,AI 大模型席捲全球,成為科技行業風向標,而2024年大模型主要關注的是應用落地。

周鴻禕表示,2023年初ChatGPT出來的時候,所有人都覺得造大模型就是造原子彈,就是曼哈頓計劃。但有了開源之後,到2023年底,可能造原子彈的都發現自己實際上是在造茶恭弘=叶 恭弘蛋。

“今天的大模型一定是兩極分化。一方面,千億、萬億級別的大模型將會出現;另一方面,應用於具體場景,將大模型做小也是一種趨勢。”周鴻禕稱。

傅盛在現場公布了獵戶星空首個140億參數的開源免費的行業大模型。他直言,“2023年將會是人類科技史上非常重要的一年,是一個奇迹年,ChatGPT的橫空出世,使得人類對於科技的探索能夠達到一個新的高度,對人類底層生活會發生新的重構,我們如果不去適應,就會跟不上這個時代。”

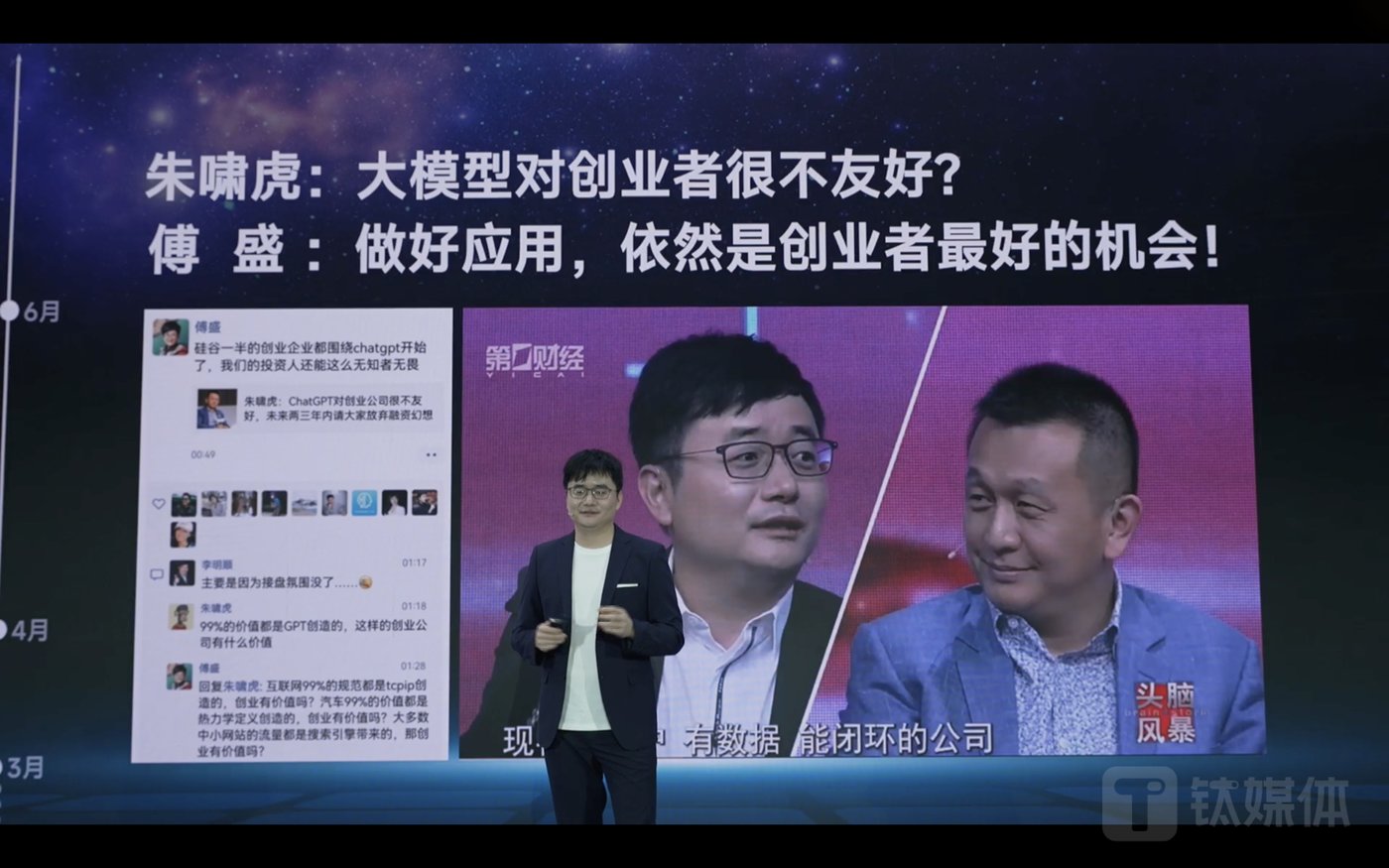

在此之前,傅盛就大模型的創業機會和金沙江創投董事總經理朱嘯虎因觀點分歧在朋友圈互懟。

朱嘯虎表示,ChatGPT對創業公司很不友好,創業公司基於ChatGPT能夠創造的價值非常單薄,未來兩三年內請大家放棄融資幻想。傅盛則表示反對,稱“硅谷一半的創業企業都圍繞ChatGPT開始了,我們的投資人還能這麼無知者無畏。”

對此,周鴻禕表示同意傅盛觀點。“我們不能套用過去的模式看 AI,大模型不是OS操作系統,世界上不會只有幾套。”他直言,永遠不要低估GPT或者大模型的潛力,或者它未來的進化速度,但也不要高估它今天的能力。

“我覺得 AI 確實讓人看到了未來的無限的潛力,但今天 AI 還有很多缺點,比如聊天機器人開始很驚艷,但玩多了發現跟工作沒啥關係,就是耦合度很松。”周鴻禕認為,AI 已經是一個高度與業務相結合的東西,不是一個全新的產業,不像當年互聯網、電腦時代“從頭再來”。

在周鴻禕看來,AI 本質上做的是取代人的工作,而是更多人未來不必可少的工具產品。

周鴻禕質疑傅盛不做機器人了?當面回應:沒有放棄

在現場,周鴻禕質疑傅盛在大模型領域的業務“不專註”,當初的機器人業務看起來也被“放棄”了。

周鴻禕反問傅盛:“你說你一幾年就開始做AI,說這話沒有意義,我就不會說這個話,為什麼呢?既然你比奧特曼(Sam Altman)更早做,為什麼沒有取到這麼大的成績呢?”

對此,傅盛反思稱,原來做 AI 時太冒進,且沒有管銷售,後來發現不對,因為它的周期很長,還有用戶需求摸索的過程,不能不計成本投入,特別怕AI做成項目制。

周鴻禕認為,大模型定製肯定是用得起的客戶,傅盛選擇的方向沒有問題,但要做好思想準備,不會一炮而響。“我覺得我能給他(傅盛)一些幫助和意見。”

此次傅盛發布了獵戶星空開發的140億參數的免費開源大模型,主要面向B端應用,對此周鴻禕也提出了質疑。

“獵戶星空原來做送餐機器人,我以為終於迎來了曙光,因為沒有大模型,具身智能不可能實現。有了大模型之後,對機器人產業的進步推動非常大,我以為今天你們要發布幾個機器人,結果發現跟我們一樣是去做B端應用。”周鴻禕表示,“既然沉澱了這麼久,積累了這麼久,那麼我認為應該集中精力搞(機器人)這件事情。”

周鴻禕強調,如果傅盛要專註干一件事兒,就會投資,但兩個都干,可能就都不投了。

對此,傅盛回應稱,機器人還還做,獵戶星空是拿機器人做載體去實現整個AI應用,這兩件事不能對立看。“機器人本質上要有一個智能大腦,需要慢慢賦能,這次發大模型,專門發了日語和韓語,就是給自己的機器人做準備。”

傅盛表示,現在肯定還是“入場” AI 大模型好的時機。“去年二三月的時候很恐慌,後來意識到這是個新興的機會,跟年輕的創業者完全是同一個起跑線,但他們的時間更充分,沒有更多牽絆,很可能亂拳打死老師傅。”

周鴻禕認為,將大模型應用於企業的深度定製,朝着行業化和垂直化的方向發展是可行的。然而,具體實施時可能將面臨一些挑戰。這個方向要求深度融入業務,因為它受到高度業務驅動的影響。同時,業務領域可能非常碎片化,這可能需要經歷摔打和試錯的過程。

“大模型和已有業務場景結合機會巨大,企業級應用將成為突破口。”周鴻禕表示,“AI首先改變的是既有的業務流程和既有的所有的產品,比如搜索瀏覽器、信息流、短視頻,包括視頻剪輯。

周鴻禕強調,儘管大模型在過去一年取得了高速發展,但目前仍未出現真正令人信服的應用場景。這正好證明了在未來的2024年、2025年可能會湧現出巨大的機遇。

“中國大模型在打榜上已經讓GPT-4找不到北,但沒意義”

隨着深入對話,周鴻禕開始回到了“紅衣大炮”狀態。

“如果從‘打榜’角度來說,我們國家(中國)的大模型已經把GPT-4根本就找不着北,但是打榜沒有意義。”周鴻禕調侃稱,“我們想不出來的應用都有機會用AI重做一遍,你們不要都瞄着OpenAI自己再去做個大模型。”

周鴻禕認為,中國的大模型未來應該更專註於實際應用,腳踏實地去做,而非吹噓、跑分,讓用戶期望越大、失望越大。

“如果你非要說你做了超過GPT-4,用戶對你會有很多無上的期望,因為GPT-4能力最大的是綜合能力很強,各個方面都很強,這個客戶有很高的期望,但最後卻是,對你期望越大、失望越大。”周鴻禕稱,創業者應該結合小的業務場景,用AI深入解決。給場景輔以AI,要小切口,大縱深。

周鴻禕強調,創業要堅持長期主義,AI 很熱,但不要焦慮,2024年可能會出現一些殺手級應用,但可能不會有特別大的應用出現,要目光長遠。

在現場,傅盛稱對大模型沒有執念,但對應用有執念,一 個AI 要與企業的經營數據全綁定,深入提供決策支持。獵豹公司內部提出“AI基地”的概念,稱 AI 產生決策,而不是內容。內容是決策的表現形式。

1月21日活動上,傅盛公布了開源、更適合企業級應用的獵戶星空大模型(Qrion-14B),該大模型通過140億參數實現了千億參數大模型才能實現的效果,可以在千元的英偉達(NVIDIA)RTX3060顯卡算力上運行。

在傅盛看來,企業應用AI分為三個段位——青銅、黃金、王者。青銅段位是指簡單接入API接口;黃金段位是指能夠深度使用套件,與私有數據結合,實現数字員工;王者段位是指企業經營全流程AI化,實現AI輔助決策,幫助企業提高決策效率與準確率。

傅盛表示,通過百億參數+應用打磨,專業回答問題、企業應用場景、Opencompass中文基準測試跑分可超越GPT-4。“即便在評測成績上超越了某些更大參數的模型,但坦率地說,跟GPT-4的全面性還是有差距。”

另外,傅盛還預測了2024年大模型的四個趨勢:2024年千億大模型過半將凋零、百億大模型必定綻放;超越OpenAl的機會來自大模型應用創業公司;数字老闆將成為企業標配;以及具身智能很火,但是人形機器人必定不能量產。

對於傅盛“過半凋零”說法,周鴻禕並不同意。他稱,“今天的大模型一定是兩極分化,我認為,大模型千億、萬億或者用多個MOE、多個專家混合模型,在雲端越做越大一定是條路,就像超算一樣。但是另外一條是把大模型做小,今天我認為它的挑戰已經不在模型本身。你也是基於開源做的,要勇敢地承認這一點。”

談及大模型的發展,傅盛認為,大模型剛剛開始,C端對產品要求很高,也比較卷,B端由於可以改變現有流程的情況,可以用定製去解決,目標客戶肯定是大的企業。他對創業者建議到,要願意去學習,AI 需要積累,同時要從應用出發找到好的場景,而訓練大模型就是大公司的活,資金消耗太大。AI 領域創業是當前非常好的機會。

傅盛在演講中表示,“今天講‘七年磨一劍’,實際上是七年時間都在探索,今天可以‘吹牛’說意識超前,但是事實上壓力非常大。2016年我喊出 AI 的時候,很多人問我,你為什麼不做電動車,我覺得人生有的時候就是,你既然選擇了就是一路往前。AI 這件事我非常熱愛,但中間有很多人也有各種的質疑。”

“創新是一條很孤獨的路,也是一群創業者不斷尋找方法的過程。在眾多人嘗試后,只有極少數人最終成功,我們未必是其中之一,但我認為,我們應該一起往前、共同前行。因為每一次努力都是有意義的,都對自己有價值,都是自己的一種收穫。”傅盛結尾表示。