所有語言

分享

從AI寫歌的Suno.ai談起:“內容協同創作”的定位和未來

原文來源:AI投什麼

圖片來源:由無界 AI生成

成熟內容形式的AI生成從來不需要擔心需求和落地,只需要考慮能不能做得到,能做到多好。成熟內容形式的意思是,生成的內容可以直接成為一個2C商品,並有一個業已穩定的市場。本篇文章里,我們起自AI創作音樂內容的工具Suno.ai,將延伸到AI在現有內容產業的定位和未來。

在《從HeyGen到Pika,AI視頻商業化中的生存與生態》這篇前文中,我們闡述了Pika作為“內容創作協同者”與視頻工具的區別。而在音頻領域,可以類比來看,合成人聲的產品具有和HeyGen一樣的工具屬性,其產品偏向to B和to professional C, 需要使用者再去決定應用場景,而寫歌的Suno.ai,則是直接面向已經相對成熟的音樂市場,並有機會充當和Pika相似的內容協同創作角色。

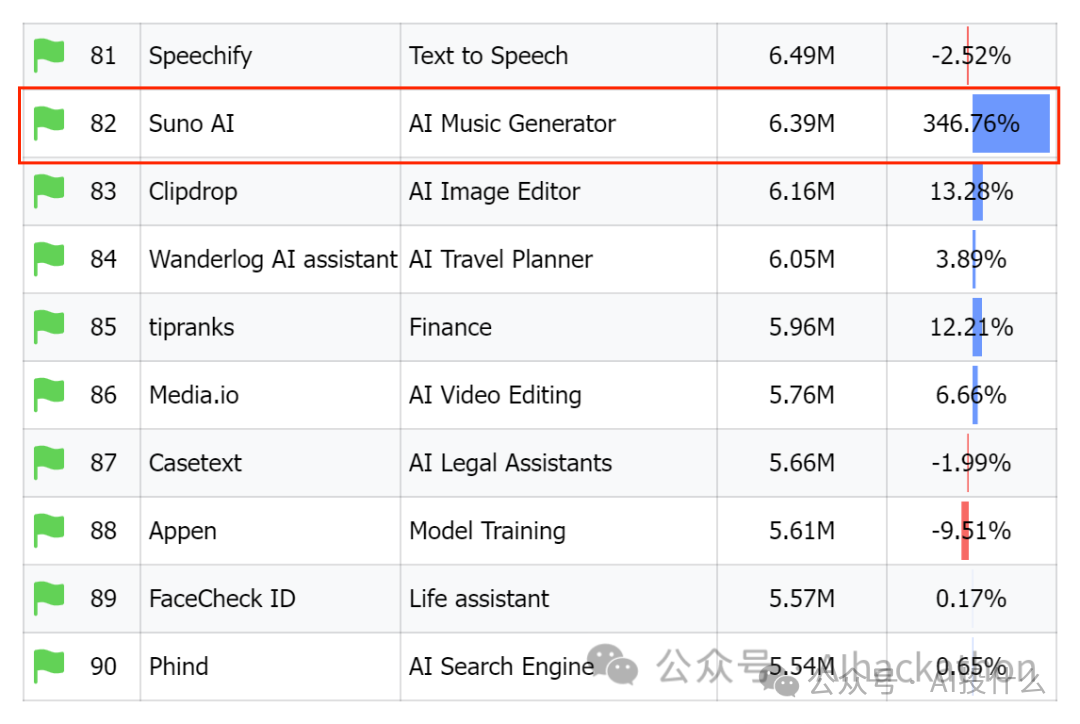

在各種內容形式中,音樂早已算不上較大的賽道,甚至漸漸有淪為視頻附屬物的趨勢,但也因此卷的程度不高,讓Suno.ai得以凸顯出來,以接近350%的增幅進入12月的AI產品榜。(榜單來源:公眾號AIhackathon)

01 內容協同創作的市場定位

Suno.ai距離一個理想的產品還很遠,更談不上生態建設,儘管各方面的優化還有很多空間,它已經能夠讓一個沒有任何音樂專業知識和經驗的人創造自己的音樂作品——至少是聽起來流暢的。在Suno.ai的首頁排行榜前列的那些歌曲,甚至還有點好聽,雖然很多只是半首。

這樣的能力已經初步達成了我們對協同創作工具的定位,“協同”意味着面向兩類需求:一是普通用戶的表達慾望。工具不奢望也無法完全替代專業創作者,而是大幅降低創作的門檻,讓更多有想法的人可以實現自我表達。這種想法可以用相對簡單的文字、圖片等各種形式傳遞給AI,就Suno.ai來說,它可以是你自己寫的歌詞、prompt以及選擇的音樂風格等等。如果你一直覺得市場上的內容作品不夠滿足,或者成天吐槽現在的音樂圈影視圈水平不行,Fine,給他們一點小小的業餘創作者震撼,別忘了米津玄師最早就是在VOCALOID寫歌投稿出道的。

普通用戶的表達欲迸發出來,會帶來巨大的創意爆發和生命力,我們對此深信不疑。現在的網文產業、UGC視頻產業等等,都是在創作門檻降低,刺激了用戶“我上我也行”訴求后誕生的完整商業鏈條。但動漫、影視、音樂等內容形式,因為對專業製作的要求更高,並沒有同步被拉低門檻,現今,AI協同創作工具讓我們看到了希望。如果套用流行的“超級個體”這個詞,那麼內容領域將是誕生超級個體的大型溫床,比如“数字生命卡茲克”就已經有了內容超級個體的雛形。

第二類是對專業用戶的靈感啟發。專業用戶在初期可能對此不屑一顧,但隨着技術的進步遲早真香,文生圖就經歷了這一過程,畢竟不是每位專業用戶都是頂級創意大佬,很多人慢慢覺得把AI當創意啟發工具或半成品生成工具非常有效,並因此由排斥轉而接納。網文、音樂、漫畫、動畫都會隨着技術發展,逐步有人機聯合創作內容的一席之地,影視可能最晚,但也是大勢所趨。

02 內容協同創作的未來演進

一 生成、編輯、發布和出售的產業鏈一體化。在圖片領域,生成加編輯已經不少,而發布幾乎是每個生圖網站的標配,只不過圖片是to B生意,要直接出售略複雜。但動漫、視頻這種可以to C端付費的內容,讓創作者直接變現是順理成章的,障礙在於生成和編輯端還需要等待技術進步。Suno.ai所在的音樂賽道可能有B和C兩種不同變現模式,不過什麼時候能演化到那一步,取決於創始人對公司的定位和優先級。

二 平台生態化。內容生成加編輯仍可以算工具範疇,加上發布就能叫平台了,再豐富一下功能,比如評分、排行、作者互動之類的常規操作,讓平台不僅僅面向使用者用戶,而且也能留住內容本身的受眾,這其實就構建了一個生態系統。只要持續有一定比例的高質量內容生產出來,平台就可以實現收費加創作者分成的良性變現。事實上即使沒有AI,互聯網內容產業也是這麼運作的,AI沒有改變商業模式,但會顛覆原有的製作流程和創作者人群畫像,這已經是巨額商業價值。

三 業餘和專業內容創作的模糊化。業餘和專業內容創作者的界限是相對分明的,網文曾經打破了一些藩籬,而音樂、動漫這類需要較長時間專業訓練做基礎的內容形式,以前還是很難做到“我行我也上”。但並非專業的就是高水平的,在金字塔底部和腰部的才是絕大部分,而這類創作者和AI加持下的業餘用戶界限會越來越小,甚至有可能被擠出市場。往大點說,這可視作是AI帶來的“技術平權”趨勢的一部分,和無代碼編程類似,好還是不好,當然要看處在哪個位置上,以及專業創作者是否願意快速響應新技術和新工作方法。

03 對現有內容產業的影響

有一種擔憂是說AI內容生成到了極高水平,會整個取代人類的創作,甚至導致人類創造力的退化,這固然有些杞人憂天,但現有的AI內容協同創作確實會對行業產生一定改變。

其中首當其沖的,就是前面所說腰部乃至底部的專業創作者個體,無需贅述。然而對於內容製作公司而言,AI工具是威脅也是機會,取決於在多大程度上能夠快速適應並掌握其最合理的使用方法。最重要的是不要走向極端,只要無法直接出成品就當成“玩具”,或只要一提AI就覺得所有人力都可以優化,都不可取。現在以及未來很長一個階段,“協同人類”都將是AI的主旋律。就像人與人之間的合作也需要磨合調整一樣,人和AI之間會經歷尋找理想工作方法的過程,但這是值得的,哪怕承受一些排斥和壓力。

我們無法預測什麼時候AI可以獨立完成所有創作,但至少在看得見的未來,我不相信這會發生。因為人類最頂級的內容創造物數量有限,對它們的評價也帶有強烈的主觀色彩和時代背景,這麼少的素材和這麼複雜的評判體系足以讓AI具備創造精華內容的能力嗎?即使可以,性價比足夠好嗎?再退一步講,就算AI真能批量產出藝術品一樣的內容,那時我們對於藝術的評判標準也早就改變了——當然,別讓AI掌握了評判權。

內容製作方之後,就是發行渠道方和平台方,當下很多時候這兩者已經難分彼此了。內容協同創作工具解放了大量普通用戶的創意和生產力,必然帶來內容數量的膨脹,和製作方面臨的處境類似,這是威脅也是機會。威脅在於,工具本身可以發展為平台和生態,從而壓縮原有平台的市場份額,機會則是,工具發展出來的平台和生態,要真正具備高效成熟的內容運營能力必然需要時日,在這個時間窗口期,原有平台存在大量的可能性,或拉攏AI公司合作,或抓牢優質創作者,甚至自己研發AI模型,如果做的夠好,可以讓自身的競爭力更上一層樓。

我相信,感受到AI壓力並且有遠見的內容平台公司,應該已經開始或計劃好向內容協同創作工具下手了。

總之,內容產業是生成式AI天然的應用場景,也是巨大的成熟市場,儘管模型公司才具備做產業生態的可能,但在鏈條局部同樣有應用層的長期或短期賺錢機會。誰能抓住,如何抓住,考驗的是對AI和內容兩個緊密相關產業的商業敏感度和時機把握,所謂“AI時代的TikTok”,應該會比現在的TikTok價值更高。